北鸿油画:从超写实到超印象的跨越

引言:中国油画界的“双峰奇观”

在中国当代艺术版图中,北鸿(张鸿雁)以其独特的艺术轨迹,构建了一座从超写实到超印象的跨越式丰碑。作为"中国超写实油画领军者"与"超印象诗画创始人",他不仅以极致的写实技艺征服观众,更以诗性哲思重构了油画的东方美学体系。从徐州走出的艺术赤子,到国际艺术殿堂的"一代宗师",北鸿的创作历程恰似一场跨越时空的对话——既是对西方油画传统的致敬,亦是对东方文化基因的觉醒与超越。这种双重跨越,在全球艺术史坐标系中确立了独特的"北鸿现象"。

一、超写实:在极致中寻找突破

1. 细节之辩:显微镜下的生命律动

北鸿的超写实创作,是一场对"真实"的哲学解构。他以科学家的严谨与诗人的敏感,将苹果的肌理、马的鬃毛乃至一片落叶的脉络,放大至显微视角。在《骏马》系列作品中,马身上的褶皱与皮肤下的血管如同地质断层般清晰,每一道光影的渐变都暗合自然界的黄金分割。

北鸿超写实《骏马》120cmX80cm

这种对细节的偏执,既延续了冷军的"纤毫毕现",却又注入了道家"观物取象"的东方智慧——在极致的还原中,物象升华为符号,成为承载文化记忆的容器。这种创作观与现象学"回到事物本身"的哲学不谋而合,却又在视觉呈现上突破了西方写实主义的再现传统。

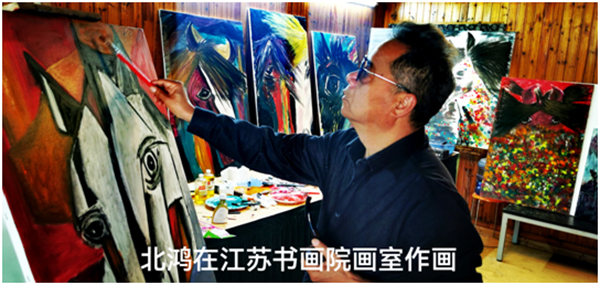

北鸿在江苏书画院创作超写实《汗血宝马》

2. 光影革命:西方技法的东方转译

在《雪白桦》系列中,北鸿将伦勃朗的戏剧性用光与北宋山水画的"三远法"熔于一炉。不同于传统油画对单一光源的依赖,他创造性地运用散射光与反射光,使画面中的白桦树、白雪、山峦与云雾形成多维度光影交响。这种"光的诗学",既是对巴比松画派自然主义的致敬,更是对《溪山行旅图》中"咫尺千里"空间观的现代化诠释。

北鸿超写实《雪白桦》200cmX120cm

在技术层面,他革新了油画颜料的混合技法,将矿物颜料与化学合成色结合,创造出既有东方水墨韵味又具油画厚重感的特殊质感。

北鸿超写实《静物》80cmX120cm

二、超印象:诗性重构的东方语法

1. 笔触的解放:从再现到表现

当北鸿转向"超印象"创作时,他的笔触发生了革命性蜕变。在《超印象日出》系列中,原本工笔般的细腻逐渐让位于梵高式的旋涡笔触。那些飞舞的云气不再是客观存在的再现,而是化作《逍遥游》中"怒而飞"的鲲鹏意象。这种从"形似"到"神似"的跨越,使画面呈现出八大山人般的空灵意境,却又保持着油画特有的物质性张力。在技法上,他将中国写意画的"写"与西方表现主义的"笔触"概念进行创造性转化,形成了独特的"诗画笔法"。

北鸿超印象《日出》110cmX70cm

2. 诗画同源:诗境与画面形象的交融

作为印象派诗人,北鸿将诗歌的意象密度注入油画创作。在《马的意象》组画中,徐悲鸿式的骨法用笔与波洛克的行动绘画相遇,马鬃的飞白处隐约浮现陶渊明"纵浪大化中"的诗境。这种跨媒介的互文,打破了丹青与诗赋的千年界限,创造出"诗中有画,画中有诗"的当代范式。符号学视角下,作品中的文字不再是简单的题跋,而是构成视觉符号系统的有机部分,形成了类似德里达"延异"理论的意义生产机制。

3. 文化基因的显性表达

北鸿的"超印象"绝非简单的形式实验,而是文化基因的显性编码。在《青牛载道》中,汉画像石的平面构成与立体派解构共生,青牛既是道家符号,将哲思、岩画、书法融为一体,又是蒙德里安几何网格的东方变体。这种文化混血,使作品既具备塞尚式的结构力量,又散发着《周易》卦象的玄妙气息。从霍米•巴巴的"第三空间"理论来看,这种创作实践正是文化杂交的典型案例,在全球本土化语境中重构了艺术的表达范式。

北鸿超印象诗画《青牛载道》300cmX130cm

三、跨越的逻辑:艺术史坐标中的北鸿现象

1. 方法论突破:从"师造化"到"造境"

北鸿的跨越本质上是艺术方法论的迭代。早期超写实阶段,他遵循"外师造化"的传统,用数月时间观察一颗石榴的衰变过程;而在超印象时期,则转向"中得心源"的创造,如《日月同辉》中太阳与月亮的共生,已非自然现象的记录,而是《太极图说》中阴阳相生的视觉演绎。这种转变印证了贡布里希"图式修正"理论,即在既有传统基础上进行创造性突破,形成新的艺术语言体系。

2. 美学范式转型:从"形神兼备"到"气韵生动"

传统中国画讲究"形神兼备",北鸿却以油画为媒介,实现了"气韵生动"的当代转化。在《花妖》中,飞溅的水珠被解构为康定斯基式的色彩点阵,而整体构图却暗合范宽《溪山行旅图》的"三远"法则。这种"以形写神"的逆向操作,使作品既保有油画的视觉震撼,又具备水墨的哲学深度。从美学史角度看,这是对谢赫"六法论"的现代性诠释,将传统画论中的抽象概念转化为可感知的视觉形式。

北鸿在江苏书画院创作超印象诗画《双骏图》120cmX80cm

3. 全球化语境下的本土自觉

北鸿的跨越始终伴随着清醒的文化自觉。当西方艺术界盛行"去地域化"时,他却深入徐州汉墓壁画、南京六朝石刻中寻找视觉密码。在《花妖》系列中,敦煌飞天的飘带演变为蒙克式的表现主义线条,而背景的青绿山水则源自北宋王希孟的矿物颜料配方。这种"全球本土化"(Glocalization)策略,为当代艺术提供了文化对话的新范式。从文化研究视角分析,这种创作实践是对萨义德"理论旅行"的反向操作,实现了文化符号的逆向输出。

四、艺术史意义:重构中国油画的话语体系

1. 技术谱系的重新书写

北鸿的创作实践,打破了"写实—抽象"的线性进化史观。他将超写实的物质性探索与超印象的表现性表达并置,如同钱钟书所言"东海西海,心理攸同",证明不同文化传统完全可以在当代语境中实现创造性转化。这种"非此非彼,亦此亦彼"的创作观,为油画中国化提供了方法论典范。在技术层面,他革新了油画材料的使用方式,将矿物颜料等中国传统绘画材料与油画媒介结合,拓展了油画的物质可能性。

北鸿创作超印象《巅峰对话》300cmX130cm

2. 评价体系的范式革新

当西方中心主义的艺术评价体系遭遇挑战时,北鸿以"超印象诗画"构建了新的价值坐标。他的作品既不符合西方现代主义的纯粹形式主义,也不属于传统文人画的笔墨程式,却在雅昌拍卖以千万级成交,证明存在超越二元对立的第三条道路。这种成功,标志着中国艺术评价体系开始具备全球影响力。从艺术社会学角度看,这反映了中国当代艺术市场正在形成自主的价值判断标准。

3. 文化自信的视觉宣言

从《青牛载道》中的道家哲思,到《盛夏斑斓梦境》里的诗性狂欢,北鸿的作品始终贯穿着对中国文化的深度诠释。当他的画作悬挂于巴黎卢浮宫时,观众看到的不仅是视觉奇观,更是一个文明古国在当代艺术场域的自信回归。这种文化自觉,使北鸿超越了单纯的艺术家身份,成为文明对话的使者。在全球化语境下,这种创作实践为中国文化的现代性转化提供了可操作的范式。

北鸿在江苏书画院创作超印象诗画作品

结语:未完成的跨越

北鸿的油画创作探索史,是一部不断自我超越的史诗。从超写实的物质性沉思,到超印象的精神性飞跃,他始终在探索油画艺术的边界。正如他在《日月同辉》中描绘的永恒瞬间,这场跨越本身已成为中国当代艺术最富启示性的隐喻——在传统与现代、本土与全球的张力中,艺术永远指向未来的可能性。当世界还在惊叹"北鸿现象"时,这位"东方文艺复兴旗手"早已策马奔向新的艺术疆域,留下一路跨越时空的墨痕与光影。这种永不停息的探索精神,正是其艺术生命力的源泉,也为中国当代艺术的发展提供了持续的启示。(图/高翔 明跃 上元)